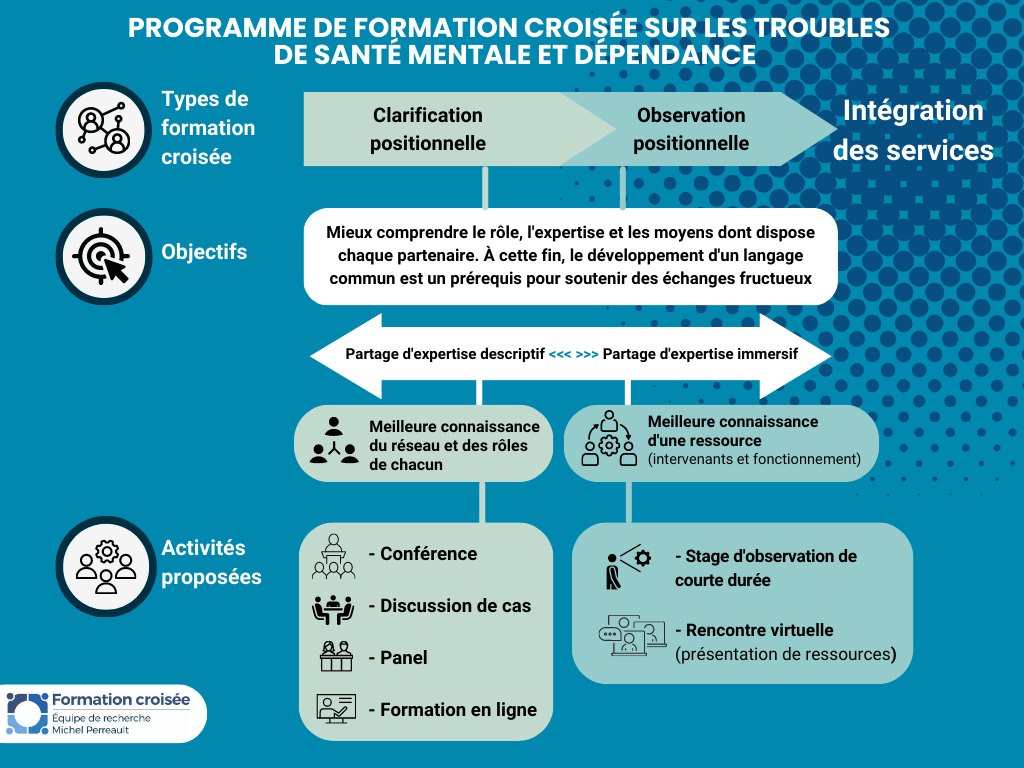

À l’origine, la formation croisée (« cross-training ») est une approche utilisée pour améliorer le travail entre les membres d’une équipe, ou encore entre les partenaires de différentes équipes.

Initié par des partenaires en santé mentale situés dans le sud-ouest de Montréal en 2002, le programme de formation croisée sur les troubles de santé mentale et dépendance propose des activités de formation et des stages d’observation interdisciplinaires et intersectoriels.

Ces activités sont offertes selon différentes modalités : en présentiel, en ligne et en formule bimodale (en présentiel et en ligne).

Quels sont les objectifs du programme ?

Le but principal des activités est d’améliorer la continuité des soins pour les personnes à risque ou aux prises avec une double problématique de santé mentale et dépendance. Comme ces personnes doivent faire appel à des services provenant de réseaux distincts (santé mentale, dépendances, scolaire, prévention, vieillissement, sécurité publique), les formations croisées visent à faciliter les liens entre eux afin d’assurer une meilleure continuité des soins.

Plus spécifiquement, le programme vise à :

- identifier les besoins de formation des intervenants œuvrant auprès de personnes à risque ou atteints de troubles de santé mentale et de dépendance.

- permettre aux intervenants d’acquérir un langage commun et une meilleure connaissance des ressources et des intervenants pour collaborer.

Journée d'échanges (formule bimodale)

Une journée d’échanges réunit, dans un même endroit, des intervenants de différents milieux afin de favoriser les interactions entre eux.

Une captation est réalisée en temps réel afin de donner accès aux participant·es en ligne à la partie plénière de la journée : conférences d’experts, témoignages de personnes utilisatrices de services et présentations de ressources.

Les participants peuvent ainsi acquérir des connaissances théoriques et cliniques, une meilleure compréhension du rôle de divers intervenants et organisations dans l’atteinte d’une visée commune : favoriser la continuité des services pour les personnes aux prises avec une double problématique en santé mentale et dépendance.

Il y a également une possibilité de participer aux ateliers d'échanges autour de vignettes de cas pour les participant·es en ligne dans des espaces virtuels prévus à cet effet, où une répartition est effectuée en amont afin d'assurer une représentation diversifiée.

>> Consulter le répertoire

Journée d'échanges (présentiel)

Une journée d’échanges réunit, dans un même endroit, des intervenants de différents milieux afin de favoriser les interactions entre eux.

Elle s’articule autour de conférences d’experts, d’ateliers de discussions, de témoignages de personnes utilisatrices de services et de présentations de ressources.

Les participant·es peuvent ainsi acquérir des connaissances théoriques et cliniques, ainsi qu’une meilleure compréhension du rôle de divers intervenants et organisations dans l’atteinte d’une visée commune : favoriser la continuité des services pour les personnes aux prises avec une double problématique en santé mentale et dépendance.

>> Consulter le répertoire des journées d'échanges

Formation en ligne

Les formations en ligne sont autoportantes et disponibles gratuitement sur notre site. Elles peuvent être utilisées dans une activité de formation croisée, par exemple comme prérequis à une discussion clinique.

Rencontre virtuelle sur les ressources

Les rencontres virtuelles, d’une durée d’environ 60 minutes) visent à présenter des ressources ou services et leur fonctionnement aux intervenants qui les accompagnent.

Pour visionner des exemples, consultez notre section Rencontres virtuelles

Stage d'observation

En proposant de courtes visites dans les organismes partenaires, les stages d’observation permettent notamment d’acquérir des connaissances sur d’autres modes d’intervention et champs d’expertise afin d’améliorer ses habiletés au moment d’intervenir auprès des clientèles à risque de présenter ou présentant des troubles de santé mentale et dépendance.

>> Consulter le Guide d’organisation de stages d’observation

Boîte à outils - Formation croisée

Depuis 20 ans, nous avons développé divers outils pour déployer le programme de formation croisée. Nous les avons regroupés sous forme de guides dont l’objectif est de faciliter la tâche aux équipes qui souhaitent mettre en place une activité de formation croisée.

Présentation du programme de formation croisée

Présentation « Programme de formation croisée sur les troubles de santé mentale et dépendance. Pour favoriser l’intégration des services », dans le cadre du Carrefour des pratiques en santé mentale organisé par la Direction des programmes santé mentale et dépendances du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal, le 24 octobre 2022.

Présentateur·trices

Michel Perreault, PhD Chercheur, Institut Douglas, CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal Professeur agrégé, département de psychiatrie, Université McGill

Léonie Archambault, MA (Candidate du PhD) Coordonnatrice, Centre de recherche de l’Hôpital Douglas

Diana Milton, BSc Technicienne en administration, Institut Douglas, CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal

Consulter le

Consulter le

Visionner la présentation

Visionner la présentation